毕友一言:

生活总是让我们遍体鳞伤,但到后来,那些受伤的地方一定会变成我们最强壮的地方。

行也欢喜,停也欢乐

人生的走走停停,看似偶然,其实必然,我们可以走的很远,回头发现却只是在原地。真正的走与停之间,没人能规划,也没人能操控。正如我们来到这花花世界,也终将不得不离开留恋的一切。

不论是一个人,还是在人群中,我们终将是孤独的。没有人会为你分担失败、病痛和死亡,正如你也无法分担别人的一样。所以不论明天,或晴或阴,不必伤心,行也欢喜,停也欢乐,不用闪躲,不用粉墨。

《我》

歌词/林夕 原唱/张国荣

我永远都爱这样的我

快乐是 快乐的方式不止一种

最荣幸是 谁都是造物者的光荣

不用闪躲 为我喜欢的生活而活

不用粉墨 就站在光明的角落

我就是我 是颜色不一样的烟火

天空海阔 要做最坚强的泡沫

我喜欢我 让蔷薇开出一种结果

孤独的沙漠里 一样盛放的赤裸裸

多么高兴 在琉璃屋中快乐生活

对世界说 甚么是光明和磊落

我就是我 是颜色不一样的烟火

天空海阔 要做最坚强的泡沫

我喜欢我 让蔷薇开出一种结果

孤独的沙漠里 一样盛放的赤裸裸

本周的“与自己对话”系列文章,我们以“孤独”为关键字,为大家推荐两篇文章,共赏共勉。

但凡不能杀死你的,最终都会使你更强大

文 / 尼采

查拉图斯特拉曾经到山上去寻找孤独。在群众中你可以发现自己是寂寞的,但是却永远是不孤独的。

寂寞是一种对别人的饥渴。你想念着别人。你对你自己来说还不够——你是空虚的。因此每个人都想在群众中,然后在自己周围编织各种人际关系,只是为了欺骗自己、忘记自己是寂寞的。但是寂寞会一再的冒出来。没有一种人际关系能够隐藏它。所有的人际关系都如此的薄弱、脆弱。你在内心深处很清楚即使你身在人群之中,你也是跟一群陌生人在一起。对你自己来说你也是个陌生人。

查拉图斯特拉与所有的神秘家都为了寻找孤独而到过山上。孤独是一种正面的感觉,那是感觉到你自己的本质,那是感觉到你对你自己来说是足够的——你不需要任何人。

寂寞是一种心的疾病。

孤独是一种治疗。

那些了解孤独的人已经永远的超越了寂寞。不论他们是孤独还是与人们在一起,他们都归于自己的中心。在山上他们是孤独的,在群众中他们也是孤独的,因为这就是他们的了解:孤独是我们的天性。

我们孤独的进入世界,我们也将孤独的离开世界。在这两个孤独之间、在生与死之间,你仍然是孤独的;但是你不了解孤独之美,因此你陷入了一种谬误——寂寞的谬误。

一个人要发现他的孤独,他必须走出群众。慢慢的他会忘掉这个世界,他所有的觉知都会专注于自己,然后就会有一种光明的爆发。他第一次了解到属于孤独的美与祝福、属于孤独的自由与智慧。

当查拉图斯特拉住在山上时,他常常带着一只蛇与一只老鹰。在东方,蛇总是代表智慧。最伟大的智慧就是由过去之中滑脱、不执着于过去,那就像蛇由?的旧皮中滑脱,而永远不往回看一样。它总是由旧的移动到新的。

智慧不是过去的收藏品;智慧是持续更新的生命经验。

智慧不会聚集回忆的灰尘;它像是一面干净的镜子,是什麽就反映什麽——它总是新鲜的、它总是新的、它总是处于现在。

老鹰是一种自由的象征。它孤独的横越无边际天空中的遥远太阳,它没有恐惧。智慧与自由是同一个钱币的两面。

在山上住了十年之后,查拉图斯特拉达到了孤独而产生的狂喜、纯洁、独立——这是他有别于其他的觉醒者的独一无二之处:当他们发现了,他们还是停留在高处。查拉图斯特拉开始「向下走」,他回到群众之中。

他必须为人类传递讯息,那讯息就是你正在不必要的受着苦、你正在不必要的依赖着、你正在为自己创造着各种囚禁——只是为了感到安全与安稳。但是唯一的安全与安稳就是了解你自己,因为那样的话甚至连死亡都是无能为力的。它无法摧毁你。

查拉图斯特拉要下山告诉人们智慧并不等于知识;事实上,知识刚好与智慧相反。智慧基本上就是天真。知识是自我,而智慧则是自我的消失。知识使你充满资讯。智慧使你成为绝对空虚的,但是那个空虚是一种新的充满。那是一种空间性。

他要去人们那里告诉他们智慧会带来自由。没有别的自由——政治的、经济的、社会的自由都是假的。唯一真实的是灵魂的自由,它能够变成一只老鹰,而无惧的飞入未知与不可知之处。

因为他已经达到了这种终极意识的状态,所以他想要分享。他的独一无二之处就是他仍然爱着人类。他对沉睡的、盲目的人们没有任何谴责。他对他们有很大的慈悲。他要向下走,因为他热爱生命。他不反对生命。

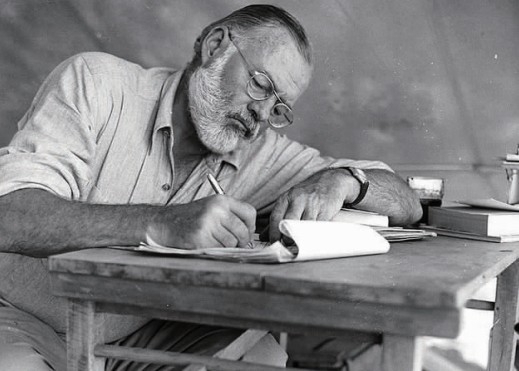

一个人可以被毁灭,但不能被打败

作者/海明威 《老人与海》(节选)

故事梗概:老渔夫一连84天都没有钓到鱼,但他仍不肯认输。第85天,他终于钓到一条大马林鱼。他死拉着大鱼不放,没有水,没有食物,浑身伤痕,两天两夜后,终于杀死大鱼。但鲨鱼立刻围过来,老人用一支折断的舵柄当武器,杀死所有的鲨鱼,但大鱼仍难逃被吃光的命运。老人筋疲力尽地拖回一副鱼骨头。最终,他只好从梦中寻回那往日美好的岁月,以忘却残酷的现实。

他还要再试一下!他用尽全身力气向大鱼刺去,随后把全身的重量压上去。

他又试了一下,等他把鱼调转过来时,他感到自己要垮了。那鱼竖直身子,又慢慢游开,巨尾在空气中摇摆着。

我还要试一下,老人发誓,尽管他的双手此时已软弱无力,眼前恍恍惚惚。

他又试了一下,还是一样。他想,他感到还没动手前自己就要垮下来了,我还要再试一下。

他忍住了一切痛楚,拿出剩余力气和丧失已久的自傲,用来对付这鱼的痛苦挣扎,于是它回到他身边,在他身边斯文地游着,它的嘴几乎触到船板,它开始从船边游过去,长,深,宽,银底上嵌着紫色条纹,在水里显得长不可测。

老人放下钓索,用脚踩住,尽其所能把鱼叉高高举起,用尽全身力气,加上他刚刚鼓起的勇气,对准大马林鱼升起在空中、和老人胸脯一样高的大胸鳍稍后一点的地方戳去。他感到铁叉扎了进去,立即把身体倚在鱼叉柄上,让它插得更深,随后把全身的重量压上去。

于是那鱼折腾起来,垂死挣扎的它,从水中高高跃起,把它惊人的长与宽、力与美,展现得一览无遗。它仿佛悬在空中,就在小船中老人的头顶上空。然后,它砰然跌进水里,激起的浪花溅了老人一身、一船。

他把大鱼拖过来,绑牢在船上,起航回家。这是他的财富,更是战斗的果实。

老人感到头晕、恶心,看不清东西。他整理了鱼叉上的绳子,让它从破了皮的双手间慢慢溜出去,当他能看见东西时,见那鱼仰躺着,银色的肚皮朝上。鱼叉的柄带着一个角度插在鱼的肩部,海水被它心脏里流出的血的红色弄脏了。起先,它像一英里多深的蓝色海水中一个鱼群那样晦暗,然后它象云彩扩散开来。那鱼银光闪闪,静静地从流漂荡。

老人用他仅存的微弱视力仔细打量着。他把鱼叉上的绳子在船头的缆柱上绕了两圈,然后把头埋在双手里。

“让我脑子保持清醒吧,”他对着船头的木头说。“我是个累坏了的老头儿。可我杀死了这条鱼——我的兄弟,现在我得去干苦力活儿了。”

现在我必须准备套索和绳子,把它绑在船边,他想。即使我这里有两个人,把船加水沉下去一点、把它拉上船,再把水舀掉,这条小船也绝对装不下它。我得准备好一切东西,然后把它拖过来,绑牢,竖起桅杆,起航回家。

他开始把鱼拖过来,让它靠在船边,这样他能用一根绳子穿进它的鳃,从它嘴里拉出来,把它的脑袋紧绑在船头边。我要能看到它,他想,能碰碰它,能摸摸它。它是我的财富,他想。然而我想摸它倒不是为了这个。我觉得刚才已经摸到它的心,他想。那是在我第二次把鱼叉柄向里顶的时候。现在得把它拖过来绑牢,在它尾巴上栓个套,另一个绑在它的中段,把它绑牢在船上。

“动手干活吧,老头儿,”他说。他喝了很小一口水。“战斗结束了,有好多苦力活儿要干呢。”

他喝了水,觉得好过些了,他知道自己不会垮。这只大鱼能卖多少钱呢?他的脑子已经算不清了。

他抬头望望天空,然后望望船外的鱼。他仔细望望太阳。晌午才过了没多少时候,他想。贸易风刮起来了。这些钓索现在都用不着了。在家里,那孩子和我会把它们接起来。

“过来吧,鱼,”他说。可是鱼没过来。它躺在那儿,在海水里一起一伏,老人把船划到它的身边。

等他跟它并拢了,并把鱼头靠在船头边,他简直无法相信它竟有这么大。他从缆柱上解下鱼叉的绳子,穿进鱼鳃,从上下颚间拉出来,在它那剑颚上绕了一圈,然后穿过另一个鱼鳃,又在剑颚上绕了一圈,把绳头挽了个结,紧系在船头的缆柱上。然后他割下一截绳子,到船梢去套住鱼尾巴。鱼已经从原来的紫、银两色变成了纯银色,条纹和尾巴显出同样的淡紫色。这些条纹比一个揸开五指的男人的手更宽,它的眼睛看上去迷茫得象潜望镜里的镜片,或者一个祈神行列中的圣徒。

“杀死它只有这个办法,”老人说。他喝了水,觉得好过些了,他知道自己不会垮,头脑也很清醒。看样子它不止一千五百磅重,他想。也许要重得多。如果一磅三角钱,就算能卖掉三分之二,该是多少?

“我需要一支铅笔来算算,”他说。“我脑子算不清了。不过,我想伟大的迪马吉奥今天会替我感到骄傲。我没有长骨刺。可是双手和后背真伤着了。”不知道骨刺是什么,他想。也许我们都长了,自己不知道而已。

他精疲力尽,半躺着在船尾,瓶中还有两口水,他吃了钓上的小虾,喝了半口。船向岸的方向驶去。

他把鱼紧系在船头、船梢和中间的甲板上。它真大,简直象在船边捆了另一条大得多的船。他割下一段钓索,把鱼的下颌和它的上颚扎在一起,使它的嘴不能张开,行驶起来就顺溜了。然后他竖起桅杆,装上那根当船帆斜桁用的棍子和那套索具,张起带补丁的帆,船开始移动,载着半躺在船尾的他,向西南方向驶去。

他不需要罗盘来告诉他哪是西南方向。他只消凭贸易风的感觉和帆的鼓动就能知道。他想,还是放一根系着匙饵的细钓丝到水里去,钓些什么东西,争取吃点喝点,抵御海里的潮湿。可是他找不到匙饵,他的沙丁鱼也臭了。于是他趁船经过黄马尾藻时钩上了一簇,抖了抖,里面的小虾掉在船板上。小虾总共有一打以上,蹦着,甩着脚,象沙蚤。老人用拇指和食指掐去它们的头,连壳带尾嚼了吃下去。它们很小,可他知道它们有营养,味道也好。

老人瓶中还有两口水,他吃了虾以后,喝了半口。相对这条小船而言,现在行驶得算好了,他把舵柄挟在怀里,掌着舵。他看得见那条鱼,他看着自己的双手,感觉到后背靠在船梢上,知道这是确实发生的事儿,不是一场梦。逮到鱼前的一段时期,他感觉很糟糕,以为这也许是一场梦。等他后来看到鱼跃出水面,在落下前静止地悬在半空中的那一刹那,他确信此中准有什么莫大的奥秘,使他无法相信。

当时他看不大清楚,尽管眼下他又象往常那样看得很清楚了。

老人把手浸在盐水里,保持头脑清醒,不断望着他的鱼。此时,距第一条鲨鱼来袭还有一小时。

现在他知道这鱼就在这里,他的双手和后背都不是梦中的东西。这双手很快就会痊愈的,他想。我的血把它们冲干净了,盐水会把它们治好。这真正的海湾里深暗的海水是世上最好的治疗剂。我所做的一切就是保持头脑清醒。手已经尽力了,我们航行得很好。鱼闭着嘴,尾巴直上直下地竖着,我们象亲兄弟一样航行着。接着他的头脑有点儿不清楚了,他想,是它在带我,还是我在带它?如果我把它拖在船后,那就毫无疑问了。如果这鱼被装在小船上,失去全部尊严,那也不会有什么疑问。可是他们是肩并肩拴在一起航行的,老人想,只要它高兴,就算是它带我回家吧。我不过靠了诡计才比它强,可它对我并无伤害。

他们航行得很好,老人把手浸在盐水里,尽力保持头脑清醒。天上的积云很高,还有相当多的卷云,老人知道这微风将刮一整夜。老人不断对鱼望着,想确定这是真的。此时距第一条鲨鱼来袭还有一小时。